环办大气函〔2018〕875号《生态环境部办公厅关于推进重污染天气应急预案修订工作的指导意见》

生态环境部办公厅关于推进重污染天气应急预案修订工作的指导意见

环办大气函〔2018〕875号

为全面贯彻落实《打赢蓝天保卫战三年行动计划》,进一步推进和指导全国开展重污染天气应急预案(以下简称应急预案)修订工作,强化重污染天气应对,不断提高环境管理精细化水平,切实减缓污染程度、保护公众健康,提出如下指导意见。

一、工作目标

推进全国实施应急预案修订,充分发挥应急预案应有作用和最大效应,以重点区域(京津冀及周边地区、长三角地区、汾渭平原)各城市为核心,逐步完善应急减排措施和应急减排项目清单,通过有效应对,减少污染持续时间、降低污染严重程度,强化公众健康防护。

2018年,完善京津冀及周边地区应急减排项目清单,压实应急减排比例,落实大气工业源“一厂一策”。指导汾渭平原、长三角地区、成渝地区、珠三角地区等地统一预警分级标准,开展应急减排项目清单修订。

2019年,逐步完善汾渭平原、长三角地区、成渝地区、珠三角地区等应急减排项目清单,压实应急减排比例,落实大气工业源“一厂一策”。推动其他区域开展应急预案修订和应急减排清单式管理。

2020年,全国主要城市和区域均统一重污染天气预警分级标准,积极开展区域应急联动,完善并实施应急减排清单式管理。

二、预警分级标准

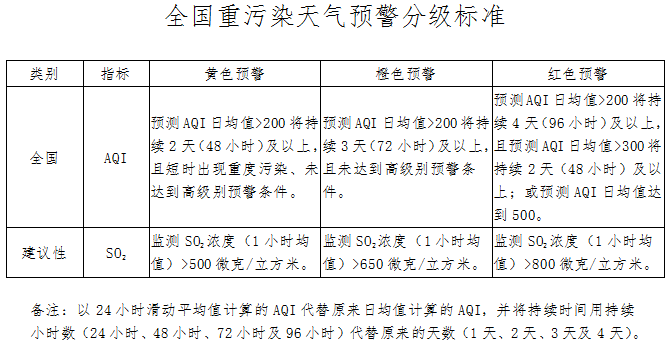

(一)统一预警分级指标。重污染天气预警统一以空气质量指数(AQI)日均值为指标,按连续24小时(可以跨自然日)均值计算,以AQI>200持续天数作为各级别预警启动的基本条件。因沙尘造成的重污染天气,参照沙尘天气相关要求执行,不纳入应急预案范畴。

(二)明确预警分级标准。重污染天气预警共分为黄色、橙色、红色三类预警(具体分级标准见附表)。建议取消原有的蓝色预警,改为健康防护提示性信息,当预测AQI日均值>200持续1天时,随空气质量预报信息发布。各地可结合当地空气质量状况及污染特征,根据实际需要增加细颗粒物(PM2.5)、二氧化硫(SO2)、一氧化碳(CO)等指标,进一步降低各级别预警的启动门槛,以便及时有效应对重污染天气。

(三)明确预警启动和解除条件。当预测到未来空气质量可能达到相应级别预警启动条件时,各城市人民政府应提前24小时以上发布预警信息。当空气质量改善到相应级别预警启动标准以下,且预测将持续36小时以上时,可以降低预警级别或解除预警,并提前发布信息。当监测空气质量已经达到严重污染,且预测未来24小时内不会有明显改善时,应根据实际污染情况尽早启动相应级别的预警。

(四)规范预警打断判定及预警升级调整。当预测发生前后两次重污染过程,且间隔时间未达到解除预警条件时,应按一次重污染过程计算,从高级别启动预警。当预测或监测空气质量达到更高级别预警条件时,应尽早采取升级措施。

三、区域应急联动

(五)增加区域应急联动启动条件。重点区域各城市应在应急预案中增加区域应急联动启动条件,以区域内城市平均AQI作为启动指标,以黄色、橙色、红色预警启动限值作为启动条件,当区域内城市平均AQI达到相应级别预警分级标准时,启动区域应急联动。其他跨省协作区域或省内分区可参照执行。

(六)规范区域应急联动流程。当达到区域应急联动启动条件时,生态环境部或区域空气质量预测预报中心将通报预警提示信息,各省(区、市)人民政府应按照预警提示信息,及时组织所辖地市积极开展区域应急联动,发布预警,启动重污染天气应急响应,果断采取各项应急减排措施。

(七)完善区域应急联动措施。各城市应将区域应急联动措施纳入本地应急预案,积极开展区域应急联动。应健全应急联动机制,建立快速有效的运行模式,保障启动区域应急联动时各相关城市及时响应、有效应对。

四、应急减排措施

(八)规范应急响应。应急预案中,黄色、橙色、红色预警分别对应Ⅲ级、Ⅱ级、Ⅰ级应急响应,各级别应急响应应明确健康防护指引、建议性和强制性减排措施,进一步增强对公众健康防护的指引,规范应急减排措施。

(九)统一应急减排措施比例要求。在强制性减排措施中,SO2、氮氧化物(NOx)、颗粒物(PM)的减排比例在黄色、橙色和红色预警期间,应分别达到全社会占比的10%、20%和30%以上,挥发性有机物(VOCs)减排比例应达到10%、15%和20%以上。各地可根据本地污染排放构成调整SO2和NOx减排比例,但二者比例之和不应低于上述总体要求。长三角地区、成渝地区、珠三角地区等空气质量相对较好的区域,应适当增加各项污染物黄色预警减排比例。

(十)减排基数核算方法。减排基数应每年核算一次,主要包括基础排放量、应急减排基数。基础排放量是对全社会的排放量进行核算;应急减排基数是基础排放量扣除当年常规治理措施减排量,并叠加当年新增产能导致的污染新增量后折算到每日的排放量。其中,工业源原则上按照全年排放量除以330天折算;采暖锅炉和民用散煤按照当地实际供暖天数折算;移动源和扬尘源按照365天折算。扬尘排放量作为PM排放量的一部分单独计算,其减排比例上限应按照城市分季节的PM2.5源解析结果确定。

(十一)应急减排比例核算方法。应急减排比例是指相应级别应急减排措施日减排量与应急减排基数的比值。各地应自行核算应急减排比例,对达不到总体减排比例要求的,应继续增加应急管控措施,直至达到要求。确实无法达到的,在提供详细的测算说明和清单的基础上,可酌情降低减排比例。

(十二)编制应急减排项目清单。各地应逐个排查本行政区域内各类污染源,摸清污染排放实际情况,填报应急减排项目清单(下载地址:meequyuchu@mep.gov.cn,密码:mee702702)。应急减排项目清单应做到涉气污染源全覆盖,长期停产企业应在清单中明确。当各项应急减排措施满足应急减排比例总体要求时,原则上可不对其他涉气污染源采取管控措施,但应在清单中明确。各地应根据当地产业结构调整情况,每年定期开展清单修订工作。

(十三)完善应急减排项目清单内容。工业源项目清单应包括企业具体工艺环节、污染物排放量以及不同级别预警采取的应急措施和相应减排量。移动源项目清单应包括不同车辆类型、不同排放标准的机动车保有量信息和应急减排措施并估算减排量。扬尘源项目清单应包括当年施工工地、道路扬尘、堆场扬尘、减排量等信息。

(十四)推进企业操作方案编制工作。各地应指导工业源项目清单所涉及的企业制定重污染天气应急响应操作方案并留存备案。操作方案应包含企业基本情况、主要生产工艺流程、主要涉气产污环节及污染物排放情况,并载明不同级别预警下的应急减排措施,明确具体的停产生产线、工艺环节和各类减排措施的关键性指标(如天然气用量、用电量等)。对于采取提高治污效率降低污染物排放的企业或工艺环节,应载明执行的污染物排放标准以及不同级别预警的排放限值。应制定企业操作方案“一厂一策”公示牌,安装在厂区入口等显要位置。

五、主要减排路径

(十五)有效管控不同污染物。SO2、NOx、PM减排可通过严格控制钢铁、平板玻璃、有色、水泥、燃煤电厂、燃煤锅炉、工业炉窑等工业源排放,限制重型载货车和工程机械使用等措施实现。扬尘颗粒物减排可通过停止施工工地土石方作业,禁止建筑垃圾、渣土、砂石运输车辆行驶,增加主要道路保洁频次等措施实现。VOCs减排可通过严格控制化工、工业涂装、印刷等行业VOCs排放,停止建筑施工中使用有机溶剂作业的喷涂粉刷等措施实现。

(十六)制定合理的工业源减排措施。工业源减排建议通过停产或停部分生产线的限产方式实现减排,建议优先采取行业内不同企业轮流停产、企业内生产线轮换停产等方式实现。石化、玻璃等因生产工艺无法快速实现停限产的行业,建议采取减少装卸和运输量等措施实现减排,并在执行现有污染物排放标准基础上,参照各级别预警的污染物减排比例,采取加严排放限值、限定产量或投料量的方式实现污染减排,通过在线监控实施监管。不应将长期停产企业纳入应急减排范畴。

(十七)明确移动源减排措施。移动源减排建议主要采取限制高排放车辆使用和非道路移动机械使用等措施。高排放车辆限行范围不应局限在主城区;涉及大宗原材料及产品运输的重点用车企业,应制定错峰运输方案,从源头管控高排放车辆;黄标车限行已纳入常规管理工作的城市,不应纳入应急措施管控范畴。重污染天气橙色、红色预警时,可采取特定区域禁行柴油车辆的措施。建议谨慎使用小型客车单双号限行等强制性减排措施,倡导重污染期间减少出行和使用公共交通出行。

(十八)加强扬尘源及其他面源减排措施。扬尘源减排建议主要通过控制施工扬尘和道路扬尘实现。施工扬尘控制应采取禁止混凝土搅拌、建筑拆除、渣土车运输、土石方作业等措施;道路扬尘控制应采取适当增加主干道路和易产生扬尘路段的机扫和洒水频次等措施。其他面源建议主要通过降低装修喷涂和建筑粉刷等活动水平实现。对塔吊或地下施工等不宜采取停工措施;对于禁止露天焚烧和露天烧烤等日常措施,不应纳入应急减排措施。

(十九)提高应急措施针对性和有效性。在制定应急减排措施时,建议各地根据源解析结果和污染物排放构成选取应急管控重点对象。优先管控污染排放较大的行业;同行业内企业应根据污染物排放绩效水平进行排序并分类管控;企业应优先选取污染物排放量较大且能够快速安全减排的工艺环节;优先对城市建成区内的高污染企业、使用高污染燃料的企业等采取停产、限产措施。移动源管控措施应重点聚焦污染物排放量大的重型载货车和非道路移动机械。应急减排措施应有效减少企业生产活动过程(包括物料运输、生产、成品运输等环节)的污染物排放,鼓励产能严重过剩的行业在采暖季实施错峰生产,一般产能过剩的行业以月或两月为单位实施轮流错峰生产,减少对生产活动的扰动频次。

(二十)避免应急措施“一刀切”。各地应分门别类提出切实有效、便于操作的应急减排措施,避免采取“一刀切”的应急减排方式,确保措施能落地、可操作。工业源减排措施建议明确管理实施流程,具体到生产工艺环节,做到“一厂一策”。对实施民生供暖的企业采取应急管控措施时,建议在保障供暖安全的前提下,以热定产。对涉及民生的其他行业企业,在确保民生不受影响的情况下,应做到应急减排最大化。对量大面广的产业聚集地,建议按片划分,采取区域性轮流停产措施。

(二十一)充分发挥以应急促减排效能。在制定应急减排措施时,建议充分发挥措施的延伸效能,推动产业布局调整、重点行业污染治理升级改造、燃煤锅炉综合整治等污染防治攻坚主体政策的落地。重点区域城市建成区内,钢铁、建材、焦化、铸造、有色、化工等高排放行业应优先安排实施秋冬季错峰生产;各地已明确的退城企业,建成区内现有化工园区、未实施无组织排放深度治理企业、非采暖燃煤锅炉(不含65蒸吨及以上已完成超低排放改造的)、未完成低氮改造的非采暖燃气锅炉、未完成超低排放改造的生物质锅炉等应优先纳入应急管控范畴。

六、保障措施

(二十二)明确各级应急预案相互关系。省(区、市)级应急预案是各地重污染天气应对工作的基础,应包括基本要求、应急启动标准、区域应急联动要求、各级别预警响应流程、建议性措施和强制性管控措施的指导性意见建议以及各部门责任分工等。地市级应急预案是各地重污染天气应对过程中的核心,应在省(区、市)级应急预案的基础上,细化各级别应急响应和区域应急联动启动流程、不同级别预警的具体建议性和强制性管控措施落实方案和具体分工等。县级预案或实施方案应起到上传下达的作用,重点在于措施落实,应明确接警、发布预警、启动响应等具体流程,以及区县内各种污染源管控情况和应急减排措施。企业操作方案是工业企业应急响应的具体操作性文件,应符合应急预案对企业的管控要求,并将减排措施细化到具体的生产线、生产工艺。

(二十三)建立应急预案修订抽查与通报机制。每年8月20日至9月20日,生态环境部将组织对重点区域各城市开展评估,其他地区可由省级生态环境主管部门组织开展评估,生态环境部将适时组织开展抽查,及时向各省级人民政府反馈结果,供各地参考。

(二十四)完善应急减排项目清单上报机制。各省(区、市)生态环境主管部门应于每年9月30日前将本行政区域内所有城市的应急减排项目清单报生态环境部。各城市可根据实际执行情况,对清单进行一次调整,并于每年12月31日前再次按原程序报送。生态环境部将根据各城市最新应急减排清单对重污染天气应对情况进行专项督查。

附表:全国重污染天气预警分级标准

扫描二维码 关注我们

您当前的位置:

您当前的位置:

打印

打印 关闭

关闭